断捨離をしていたら、10代の時に勉強したプリント資料を大量に発見。

今読み返すと「こんなのあったかなぁ…」と、全然覚えていない内容もありましたが「こんなこと勉強したなぁ」「なるほど~」と思うものも多く、断捨離が全然進まなくなってしまいました。

その中に、英米で親しまれているMother Goose(マザーグース)についての資料もありました。正直当時は何故かあまり興味がわかなかったのですが、今調べてみるとどこかで聞いたことのあるメロディ・リズムが多く、つい口ずさんでしまいたくなるものばかりです。

日本でもLondon Bridge is falling down(ロンドン橋おちた)、Twinkle Twinkle Little Star(きらきら星)、Humpty Dumpty(ハンプティ・ダンプティ)はよく知られていますね。

楽しくて今更ハマってしまい、YouTubeであれこれ検索して歌うのが最近のマイブーム。

お気に入りの曲の中のひとつ、<Ring-a-Ring-o’ Roses>について今日は紹介します。

タイトルは直訳すると「バラの花輪」、複数人で手を繋いで歌いながらぐるぐる回る遊びなので、日本の「かごめかごめ」に似ています。

歌詞がイギリスとアメリカで異なるとも言わていますが、マザーグース自体が口誦によって伝承されてきた童謡なので、国や地域で違いがあるのは当然かなとも思います。

その中でも、よく知られている歌詞を載せてみました。

“Ring-a-Ring-o’ Roses”

Ring-a-Ring-o’ Roses,

A pocket full of posies,

Atishoo! Atishoo!

We all fall down.

“バラの花輪”

バラの花輪をつくろう

ポケットにいっぱいの花束

ハックション! ハックション!

みんなで転ぼう

歌詞を聞いただけでも、子ども達が手を繋ぎ、輪になって楽しく遊んでいる様子が想像できます。

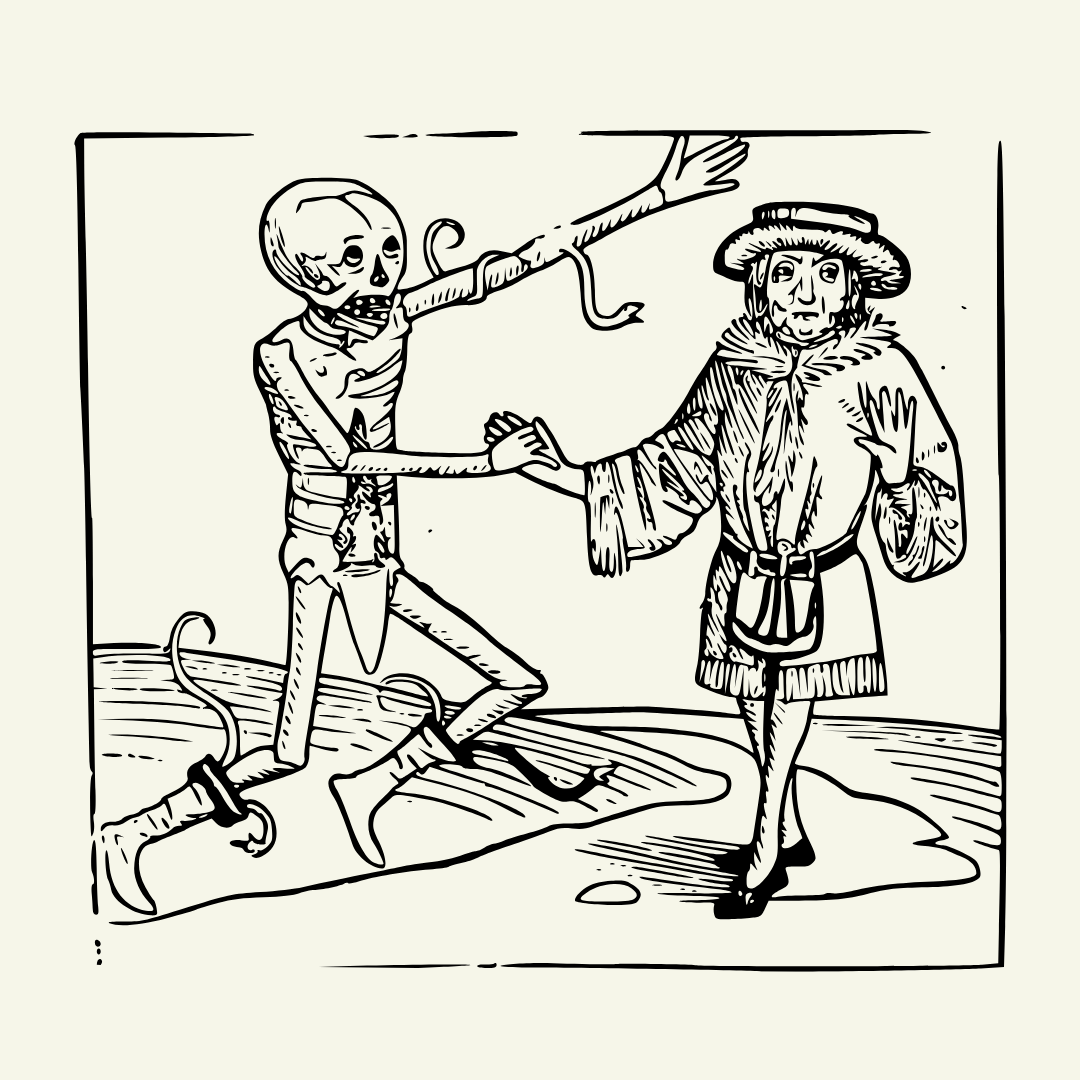

でも実は、この歌詞はイギリスで1660年代に大流行したペストの暗喩という説もあるのです。

〈黒死病(ペスト)とシェイクスピアの記事はコチラ〉

まず、歌に出てくるRoses〈バラの花〉というのはペストによってできたバラ状の発疹のことを指しており、

Atishoo!〈ハックション!〉とクシャミはペストに感染し発症した状態、fall down〈転ぶ〉というのは末期になり倒れて亡くなる、という意味だそうです。

「バラを囲んで遊ぶ歌は世界各国で存在し、ペスト暗喩説は信憑性が低い」「歌とペスト流行の年代が合致しない」と指摘する研究家もいますが、この説は一般的によく知られているようです。

Ring-a-Ring-o’Rosesに限らず、起源を調べてみるとハッキリと分からない童謡は案外多いので真実は分かりませんが、とても興味深いと思いました。

というのも、他のMother Gooseでも歌詞の意味を調べてみると、「えっ、そういうことだったの…!?」「なんか怖い…」と衝撃を受ける内容のものが結構あるんですよね。

いつの時代も、歌や踊り、言葉は時代背景を如実に反映しているということを考えれば不思議ではないのですが、おもしろいなと思います。

また時間があれば、Mother Gooseについて書きます。

コメント